Imager マニア

デジカメ / デジタルビデオカメラ / スマホ用の撮像素子(イメージセンサ/imager/CMOSセンサ)について、マニアな情報や私見を徒然なるままに述べるBlogです(^^;)

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

リコー GRのAPS-CサイズセンサはcoolpixAと同一でソニー製・・・の様に見えます ~この撮像素子は汎用品なのか

リコーから、APS-C撮像素子搭載28mm単焦点レンズのブランドカメラ”GR”(←名称からDigitalがとれた)コンパクトデジカメが発表されましたね。

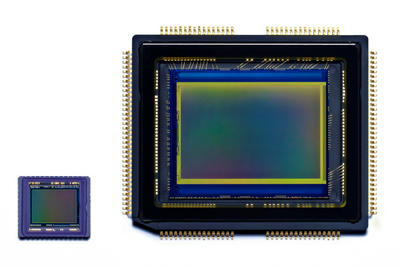

以下が発表時に示された、搭載APS-Cサイズ撮像素子(CMOSセンサ/イメージャー)の写真です。

↑当然、右側の大きい方です。

見た瞬間、「あ~このセンサ見たことあるよ」と(^^;)

以下が発表時に示された、搭載APS-Cサイズ撮像素子(CMOSセンサ/イメージャー)の写真です。

↑当然、右側の大きい方です。

見た瞬間、「あ~このセンサ見たことあるよ」と(^^;)

ニコンのAPS-Cサイズ撮像素子搭載coolpixAの撮像素子の写真を以前upしましたが、それとそっくりです。

そして、そのセンサと見た目も仕様もそっくりなニコンD7000の撮像素子が、カナダの解析会社chipworksによって”ソニー製”という結果が出ています。

上記からの三段論法で、今回のリコーGRの冒頭の写真の撮像素子はソニー製と見てまず間違いないと思います。

以下、センサのスペック面も、ニコンD7000とcoolpixA及びリコーGRは酷似しています。

搭載センサの有効画素数

リコーGR:1620万画素

coolpixA:1616万画素

D7000:1620万画素

連写駒速

リコーGR:4駒/秒

coolpixA:4駒/秒

D7000:6駒/秒

以前も書きましたが、上記の有効画素数の違いは数十列ほど画素数が異なれば出てしまう差で、画像処理にどの領域を有効画素として用いるかという後段の処理の差でしょうし、駒速の差はむしろカメラのシステムの差(画像処理エンジンのスペック、メモリ搭載量、データバスの速度など)である可能性が高いと思います。

よって、撮像素子単体としては、上記見た目の類似性と合わせて考えるに同一である可能性が極めて高いと思われます。

ただ唯一、前回のcoolpixAのエントリの際に見逃していたことがあることに気づきました。

それは”光学ローパスフィルタの有無”です。

今回のGR及びニコンcoolpixAにはローパスフィルタは存在せず、ニコンD7000にはローパスフィルタが存在するという違いです。

まあ、”撮像素子単体の違いは無い”という結論は変わらないのですが、少なくともニコン、ペンタックス、リコーは今後光学ローパスフィルタ非搭載機が増加しそうな雰囲気ですね。

そして、コンパクトデジカメの大判撮像素子搭載機増加の波も益々大きくなりそうです。パナソニック及びオリンパス陣営から大判撮像素子搭載コンパクト機が未発表なのが気になりますが、これはフォーサーズ素子のミラーレスカメラに対して遠慮しているためでしょうか。

そして、今回imagerマニアとして実は一番の注目ポイントだと思ったのは、

”冒頭写真のソニー製センサを、ニコン以外の会社が採用した≒ニコンカスタムではなく汎用品扱いとなった?”

という点です。

私の知る限り、冒頭写真のソニー製撮像素子は、今まではニコンのカメラにしか使われていなかったと思います。

それが今回リコーのカメラにも採用されたということで、恐らくニコン専用品としてソニーがこの撮像素子を作っていたのが、

ニコンとしては2400万画素のルネサス製や東芝製のAPS-C撮像素子のお陰でこの1600万画素センサが型落ち扱いとなり、他社が使っても自社カメラの競争力がさほど落ちることが無いと判断

⇒ソニーに対し他社に販売することを許可するかわりに、今後は多少以前よりも安くcoolpixAとD7000用に本センサを出してもらう

ソニーにとっては、ニコンへのセンサ販売単価を多少落としても、リコーや今後の更なる他社への同一センサでの販路拡大により、量産効果での製造単価下落と売り上げ数増加によって利益up

リコー、ソニー、ニコン、どこから最初に持ち出したかはわかりませんが3社にとっていずれも悪くない話だったのではないでしょうか?

まあ、上記はそもそもimagerマニアの想像でしかありませんが(笑)

しかし、上記が本当だったと仮定して、一見win-winの関係の様に始まったのに、一番割りを食ったのがニコンだと思います。

ほぼ同時期に、ほぼ同じコンセプトのAPS-C撮像素子搭載28mm単焦点コンパクトデジカメをリコーに発売され、

各スペック(販売価格、動作の俊敏さ(AF合焦速度など)、大きさ、重さ)でビミョウにcoolpixAの方が負ける(≒負けていそう)という事態。

GRとcoolpixAは購買層が事実上全く同一であると思われるので、恐らくニコンが当初想定していたcoolpixAの売り上げ台数を実際は下回ってしまうのではないでしょうか。

皮肉なものです。

そして、そのセンサと見た目も仕様もそっくりなニコンD7000の撮像素子が、カナダの解析会社chipworksによって”ソニー製”という結果が出ています。

上記からの三段論法で、今回のリコーGRの冒頭の写真の撮像素子はソニー製と見てまず間違いないと思います。

以下、センサのスペック面も、ニコンD7000とcoolpixA及びリコーGRは酷似しています。

搭載センサの有効画素数

リコーGR:1620万画素

coolpixA:1616万画素

D7000:1620万画素

連写駒速

リコーGR:4駒/秒

coolpixA:4駒/秒

D7000:6駒/秒

以前も書きましたが、上記の有効画素数の違いは数十列ほど画素数が異なれば出てしまう差で、画像処理にどの領域を有効画素として用いるかという後段の処理の差でしょうし、駒速の差はむしろカメラのシステムの差(画像処理エンジンのスペック、メモリ搭載量、データバスの速度など)である可能性が高いと思います。

よって、撮像素子単体としては、上記見た目の類似性と合わせて考えるに同一である可能性が極めて高いと思われます。

ただ唯一、前回のcoolpixAのエントリの際に見逃していたことがあることに気づきました。

それは”光学ローパスフィルタの有無”です。

今回のGR及びニコンcoolpixAにはローパスフィルタは存在せず、ニコンD7000にはローパスフィルタが存在するという違いです。

まあ、”撮像素子単体の違いは無い”という結論は変わらないのですが、少なくともニコン、ペンタックス、リコーは今後光学ローパスフィルタ非搭載機が増加しそうな雰囲気ですね。

そして、コンパクトデジカメの大判撮像素子搭載機増加の波も益々大きくなりそうです。パナソニック及びオリンパス陣営から大判撮像素子搭載コンパクト機が未発表なのが気になりますが、これはフォーサーズ素子のミラーレスカメラに対して遠慮しているためでしょうか。

そして、今回imagerマニアとして実は一番の注目ポイントだと思ったのは、

”冒頭写真のソニー製センサを、ニコン以外の会社が採用した≒ニコンカスタムではなく汎用品扱いとなった?”

という点です。

私の知る限り、冒頭写真のソニー製撮像素子は、今まではニコンのカメラにしか使われていなかったと思います。

それが今回リコーのカメラにも採用されたということで、恐らくニコン専用品としてソニーがこの撮像素子を作っていたのが、

ニコンとしては2400万画素のルネサス製や東芝製のAPS-C撮像素子のお陰でこの1600万画素センサが型落ち扱いとなり、他社が使っても自社カメラの競争力がさほど落ちることが無いと判断

⇒ソニーに対し他社に販売することを許可するかわりに、今後は多少以前よりも安くcoolpixAとD7000用に本センサを出してもらう

ソニーにとっては、ニコンへのセンサ販売単価を多少落としても、リコーや今後の更なる他社への同一センサでの販路拡大により、量産効果での製造単価下落と売り上げ数増加によって利益up

リコー、ソニー、ニコン、どこから最初に持ち出したかはわかりませんが3社にとっていずれも悪くない話だったのではないでしょうか?

まあ、上記はそもそもimagerマニアの想像でしかありませんが(笑)

しかし、上記が本当だったと仮定して、一見win-winの関係の様に始まったのに、一番割りを食ったのがニコンだと思います。

ほぼ同時期に、ほぼ同じコンセプトのAPS-C撮像素子搭載28mm単焦点コンパクトデジカメをリコーに発売され、

各スペック(販売価格、動作の俊敏さ(AF合焦速度など)、大きさ、重さ)でビミョウにcoolpixAの方が負ける(≒負けていそう)という事態。

GRとcoolpixAは購買層が事実上全く同一であると思われるので、恐らくニコンが当初想定していたcoolpixAの売り上げ台数を実際は下回ってしまうのではないでしょうか。

皮肉なものです。

PR

コメント

ブログ内検索

カウンター

最新コメント

[03/28 hoge]

[03/26 hi-low]

[03/22 山川]

[03/18 hoge]

[03/08 hi-low]

[03/04 hoge]

[02/26 山川]

[02/26 山川]

[02/19 hoge]

[02/18 山川]

[02/05 hoge]

[02/05 hi-low]

[01/29 通りすがりです]

[01/28 FT]

[01/23 hi-low]

カテゴリー

カレンダー

最新記事

(04/22)

(04/01)

(03/25)

(03/17)

(03/11)

最古記事

プロフィール

HN:

imagerマニア

性別:

非公開